1200年の歴史を誇る小千谷織物産地。

平安時代から伊乎乃地方(現在の魚沼地方一帯)で自生した「青苧」といわれる植物から越後上布が生産されました。奈良時代には正倉院に越布として保存され、10世紀初期の文献「廷喜式」には越後から麻布の皇室献上があったと記載されており、当時の最高級織物として認知されていました。

江戸中期には年産22万反を超える生産量があり、1200年の時を経て、今日まで受継がれた織物技術は、今も尚その歴史を刻んでいます。

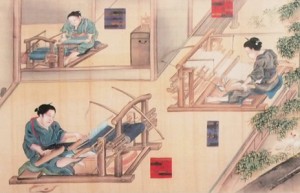

この絵巻は明治十八年、新潟県三条の帰山良徹が数ヶ月を費やして、当時の風俗を繊細な筆致と色彩で、写実的に描いたもので、小千谷縮布の製作工程や技術を知る上に貴重な資料です。

謙信、兼続と越後上布

「義」をもって戦国の世に挑んだ上杉謙信

「愛」をテーマに戦国時代を駆け抜けていった直江兼続

小千谷縮、越後上布に関わる歴史の中に忘れてはならない人物に「直江兼続」がいます。上杉謙信公の時代より既に、越後上布生産に関わる大きな基盤が成され、上杉家の執政であり、越後魚沼郡上田の荘(現在の南魚沼市・六日町)生まれの直江兼続によって、産業としての発展を遂げ、領民の生活を支えてきました。兼続が傾注し育てた青苧は、夏織物の原料として放熱性、放湿性に優れ、そのひんやりとした触感は、日本の高温多湿の夏には打ってつけの素材でした。鎌倉時代に創刊された歴史書「吾妻鏡」に、源頼朝が建久3年、朝廷に越後上布を千反献上とあり、地域の大きな産業であったことがわかります。江戸時代中期には年間20万反を生産するまでに発展を遂げました。

イザリ機織り 小千谷布絵巻より